|

|

||||

|

|

|

di Udine e Pordenone |

||

|

|

||||

|

-

-

ANPI

Cividale del Friulii treni per i lager le deportazioni dalle carceri

di Udine e Pordenone-

-

Il libro di Luciano Patat "I treni per il lager" - Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, ricostruisce la storia della deportazione in Germania di molti prigionieri detenuti nelle carceri di Udine e Pordenone nel periodo compreso fra il mese di settembre 1943 e il mese di aprile del 1945.

Il libro è diviso in tre parti e il primo è suddiviso, a sua volta, in 20 capitoli, uno uno per ogni mese dall'occupazione tedesca del territorio che rientrava nella Zona d'operazioni del Litorale Adriatico (acronimo OZAK). In ognuno di questi capitoli si descrive quello che succede, mese per mese, nelle carceri: quanti entrano, quanti riescono ad evadere, quanti vengono fucilati e quanti partono per la Germania. Si precisano inoltre i nomi dei deportati, le date di partenza, le indicazione dei treni, la destinazione e il conteggio di quanti riescono a tornare a casa dopo l'internamento.

La seconda parte, quella più corposa, racconta le vicende di 3731 deportati, per ciascuno dei quali viene riportata la storia dal momento dell'arresto al giorno, della partenza per la Germania, al campo e sottocampo di destinazione e, per quelli che perdono la vita nei campi di concentramento, la data di morte.

Nella terza parte sono riportate delle tabelle riassuntive, con i calendari delle partenze per i lager, l'elenco dei deportati e dei morti nei lager per ciascun comune e altre indicazioni.

Per fare questo lavoro l'autore ha utilizzato materiali di archivio, registri delle carceri di Udine e Pordenone e un archivio tedesco on line (ns-zwangsarbeit.de) con numerose informazioni riferite a milioni di deportati provenienti da tutta Europa.

L'OZAK comprendeva all'epoca le Province di Udine, Trieste Gorizia, Lubiana Pola e Fiume (non esisteva ancora la provincia di Pordenone il cui territorio, allora, faceva parte della Provincia di Udine) e politicamente faceva parte del III Reich che lo amministrava direttamente. Le milizie fasciste e le autorità fasciste agivano seguendo le direttive tedesche assumendo un ruolo da collaborazionisti. In questo territorio i tedeschi curavano gli arruolamenti, trovavano le persone da deportare e mandare al lavoro coatto, si occupavano degli arresti, demandando alle forze di polizia e ai Carabinieri solo il compito di perseguire la criminalità comune. Se volevano arrestare un oppositore al nazifascismo, dovevano chiedere l'autorizzazione al Comando tedesco e, in ogni caso, consegnarlo ai tedeschi.

La Resistenza in quest'area fu molto attiva e la repressione tedesca, esercitata anche utilizzando forze collaborazioniste, fu molto dura.

La durezza della repressione è evidenziata dal fatto che, dei 123 treni partiti per i lager da tutta Italia, ben 73 (il 59%) furono formati a Trieste. Questi treni portarono in Germania, con tappe nelle stazioni di Gorizia e Udine, prigionieri detenuti nel carcere di Trieste, nel carcere di Gorizia e in quello di Udine, caricando in questa stazione anche prigionieri provenienti dal carcere di Pordenone. Questi ultimi arrivavano nel carcere di Udine e qui detenuti nei giorni immediatamente precedenti al trasferimento in Germania.

Un altro dato da ricordare è la presenza a Trieste della Risiera di San Sabba, che dall'aprile del 1944, con la realizzazione del forno crematorio, divenne l'unico campo di sterminio presente nell'Europa occidentale.La Risiera, prima di quella data, aveva svolto la funzione di campo di concentramento per ebrei da trasferire successivamente in Germania.

Le carceri di Udine e Pordenone, durante l'occupazione tedesca, assunsero una funzione diversa da quella che avevano avuto in precedenza: da luogo in cui rinchiudere criminali comuni a luogo di detenzione di prigionieri politici. Nel carcere di Udine, durante l'occupazione tedesca, furono incarcerati circa 9 mila prigionieri politici, mentre a Pordenone ne furono detenuti circa 3 mila.

A dirigere la repressione c'era Odilo Globonik che arrivò a Trieste direttamente dalla Polonia dove diresse con zelo l'Operazione Reihnard, un progetto che determinò lo sterminio organizzato di 1, 7 milioni di ebrei e di 50 mila rom provenienti in gran parte dalla Polonia

A Trieste, con i suo collaboratori portati dalla Polonia, agì duramente contro gli oppositori all'occupazione, arrestando partigiani, antifascisti e oppositori vari.

Nei campi in Germania furono deportati 3414 prigionieri politici, di cui circa 1700 provenienti dal carcere di Udine e quasi altrettanti da quello di Pordenone.

I maschi e le femmine deportati in Germania viaggiavano in carri separati, mentre le famiglie ebree viaggiano tutte assieme nei carri senza distinzione di sesso. Quasi tutti finirono ad Auschwitz dove furono smistati in campi secondari a svolgere lavoro coatto. Birkenau era un campo di sterminio in cui si eliminarono tutti i prigionieri da sopprimere subito dopo il loro arrivo. Ad Auschwitz finirono anche gli ebrei provenienti dal carcere di Udine.

Di molti deportati ad Auschwitz non c'è molta documentazione perché i tedeschi distrussero gli l'archivi nella fase finale della II Guerra Mondiale.

Il sistema concentrazionario era costituito da 1634 campi dispersi fra la Germania e altri paesi occupati dai nazisti.

Dal carcere di Udine i deportati partono per:Dachau, nella Baviera meridionale, 728 detenuti, il 47% dei deportati.

----Nota: Dachau era campo di lavoro di primo livello riservato a prigionieri ritenuti recuperabili con il lavoro. In esso le condizioni di vita erano meno dure. Attorno a Dachau c'erano molti campi secondari. Il campo di Dachau fu costruito subito dopo l'ascesa al potere di Hitler-e in esso furono inizialmente rinchiusi gli oppositori al regime nazista.

A Dachau, nel cimitero italiano, sono sepolti i resti di molti italiani morti negli ultimi mesi-di guerra i cui corpi non furono cremati per mancanza di carburante per alimentare i forni. Nel cimitero sono sepolti anche gli italiani morti subito dopo la liberazione a-causa delle gravi condizioni di salute prodotte dal loro internamento.Flossenburg, a metà strada fra Norimberga e Praga, 292 detenuti, il 19% dei deportati.

----Nota: Flossenburg, attivo dal 1938, era un campo di secondo livello in cui le condizioni di vita erano più dure rispetto a Dachau.a Buchenwald, collocato a pochi Km da Weimar (Turingia), 203 detenuti, il 13% dei deportati).

----Nota: costruito nel 1937, il campo di Buchenwald fu un campo di secondo livello dove gli internati lavoravano in condizioni molto dure morendo di solito dopo pochi mesi dal loro ingresso.a Mauthausen, un campo di concentramento di terzo livello in cui internare i prigionieri "incorreggibili" da sfruttare ed eliminare con il lavoro

----Nota: attivo dal 1938 nell'alta Austria a pochi Km da Linz, Mauthause inizialmente fu luogo di detenzione di socialisti, comunisti e omosessuali tedeschi e austriaci e dell'intellighenzia polacca. Successivamente divenne luogo di internamento ed eliminazione di ebrei, prigionieri sovietici, testimoni di Geova. Tristemente nota è la sua cava di granito in cui gli internati lavoravano fino allo sfinimento.Dei deportati dal carcere di Udine Il 49% non farà ritorno.

Dal carcere di Udine furono prelevate le 144 persone che furono uccise per rappresaglia in varie località del Friuli, alcuni furono fucilati (Cividale, Gemona), altri finirono impiccati (Premariacco, San Giovanni al Nat.).

I deportati cividalesi furono 55 di cui 48 partirono dal carcere di Udine e 5 da quello di Gorizia,

28 furono mandati nei campi di concentramento, 20 al lavoro coatto in Germania e 8 al lavoro coatto in Italia.

Dei deportati cividalesi 18 non fecero più ritorno a casa.

Vittorio Nadalutti da Spessa fu deportato due 2 volte, la prima volta fu mandato al lavoro coatto in Germania dal carcere di Gorizia, la seconda volta catturato in Carnia e detenuto a Udine fu nuovamente mandato al lavoro coatto in Germania. Riuscì a tornare a casa.

Due cividalesi evitarono la deportazione perché riuscirono ad evadere dal carcere di Udine durante un bombardamento sulla vicina linea ferroviaria (durante i bombardamenti, la sorveglianza si attenuava). Dal carcere di Udine riuscirono a evadere una sessantina di detenuti di cui la maggior parte in seguito ad una azione dei GAP (i diavoli rossi di Romano Mancino) che, con una operazione molto ardita, il 7 febbraio 1945 riuscirono a liberare 37 detenuti.che erano imprigionati al piano terra. Ne avrebbero liberati di più se fossero riusciti ad accedere ai piani superiori.

Nel corso della presentazione del libro sono stati presentati alcuni documenti relativi ai deportati di Cividale in Germania. Nelle righe seguenti proponiamo alcuni nomi e alcune loro vicissitudini

Primo Giuseppe, nato a Milano il 13 luglio 1909, residente a Cividale in via Udine 5, ufficiale dell'esercito, arrestato a Udine e qui messo a disposizione della polizia della SS. Viene mandato a Dachau dove arriva il 28 febbraio 1944 e il 23 marzo 1944 viene trasferito nel campo di Natzweiler ove muore il 2 aprile 1944

Vittorio Costantini, nato a Cividale il 27 agosto 1915, residente in Borgo di Ponte 5, viene arrestato il a Trieste il 14 luglio 1944, quindi trasferito al carcere di Udine. Da qui parte verso la Germania ed è internato a Buchenwald in qualità di detenuto politico, trasferito quindi a Flossenburg ivi muore il 29 marzo 1945

Ugo Tabacchi, nato a Venezia il 15 febbraio 1919, residente a Cividale in via G. Gallina 6, ufficiale dei Carabinieri e Comandante della stazione di Cividale. Viene arrestato il 27 luglio 1944 ed entra in carcere a Udine, ignudo su una barella e incapace di parlare per un ictus avuto durante gli interrogatori o forse in seguito a un pestaggio. Viene deportato a Buchenwald in qualità di oppositore politico e detenuto nel sottocampo di Weimar dove entra il 6 ottobre 1844

Il ruolo dei carabinieri nerll'OZAK era molto complicato. Avevano giurato fedeltà al Re che però si trovava al sud nell'Italia liberata dagli alleati, ma molti di loro, in seguito alle vicende belliche, si trovano al Nord nell'area della Repubblica Sociale Italiana e molti nelle aree controllate dai tedeschi. Molti carabinieri, in questo contesto confuso, passano con i partigiani o collaborano con essi, tanto che nel luglio del 1944 i tedeschi sciolgono il Corpo dei Carabinieri e inquadrano i suoi membri nella Milizia Volontaria della Difesa Territoriale (formazione collaborazionista). Devono giurare fedeltà al Reich, ma molti si rifiutano di farlo venendo così mandati in campi di prigionia in Germania .L'arresto di Ugo Tabacchi probabilmente si inquadra in questo contesto. Riesce a tornare in Italia alla fine del conflitto.Ester Pilosio, nata a Moimacco, casalinga con due figli, sposata con Anselmo Calderini, partigiano garibaldino morto in combattimento vicino a Pegliano (Pulfero) il 6 ottobre 1943, è arrestata nella sua casa a Rubignacco il 29 luglio 1944. Trasferita due giorni dopo al carcere di Udine, parte per la Germania il successivo 8 settembre 1944. Torna a casa con la fine della guerra

Orsola Angeli, nata il 18 novembre 1924, casalinga nubile e arrestata il 30 luglio 1944 e trasferita al carcere di Udine il giorno 31 luglio 1944. Deportata in Germania, rientra in Italia alla fine della guerra.

Luigi Snidero, nato a Cividale e ivi residente in via Gorizia 3, falegname, entra in carcere a Udine il 31 luglio 1944 e mandato in Germania come detenuto politico l'8 settembre 1944. E' detenuto a Buchenwald e muore nel sottocampo di Weimar il 10 dicembre 1944.

Giuseppe Paoluzzi, nato a Cividale il 21 marzo 1922, residente a Barbianis, deportato a Dachau e quindi trasferito a Mauthausen dove muore il 24 gennaio 1945 per alle 17.30

Oreste Vogrig, nato a Pulfero il 23 novembre 1925, residente a Cividale, lavoratore generico, arrestato nel febbraio del 1945, viene deportato a Dachau dove arriva con l'ultimo convoglio di deportati partito per la Germania da Trieste. Muore 8 maggio 1945, dopo la liberazione, a causa delle precarie condizioni di salute.

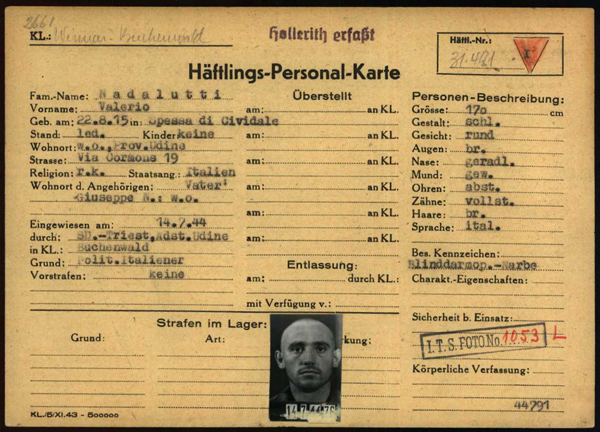

Valerio Nadalutii di Spessa, nato a Cividale il 28 agosto 1915, residente in via Cormons 19, viene internato a Buchenwald il 14 luglio 1944 come detenuto politico (i detenuti politici erano contrassegnati con un triangolino rosso con il vertice rivolto verso il basso e con all'interno una lettera che indicava il paese di provenienza - es.: I per Italia). A fine guerra rientrò a Cividale.

Cividale del Friuli, 11 maggio 2025 la redazione del sito -